Depuis le mois d’octobre 2019, le Liban est englué dans une crise protéiforme. Quatre mois de contestations illustrent la faiblesse politique d’un Etat qui a bien du mal à gérer les affaires publiques et qui reste marqué par les conséquences de la guerre civile qui a dévasté le pays de 1975 à 1990. Le pays du cèdre n’est plus « La Suisse du Moyen-Orient », tel qu’il était appelé aux lendemains de son indépendance en 1943. Le nouveau gouvernement mis en place le 21 janvier 2020 doit gérer une situation quasi explosive.

Des contestations sans précédent depuis 2005

Le 17 octobre 2019, la colère explose au Liban après l’annonce du précédent gouvernement de Saad Hariri de taxer les communications sur la célèbre application WhatsApp. Dans ce pays déjà endolori par une profonde crise économique, cette annonce exacerbe les tensions et devient le symbole d’une contestation naissante. Malgré le retrait quasi immédiat de cette proposition, l’ensemble des communautés descend dans la rue et dénonce le système tout entier accusé de corruption, de procrastination et d’incurie. Les manifestants font fi de leurs divergences politiques, sociales, religieuses et communautaires et s’unissent en dénonçant la mauvaise gestion étatique. Cette vague de contestations fédère presque toutes les générations, toutes les classes sociales et toutes les communautés dans un pays pourtant fragmenté par le communautarisme. Les leaders religieux eux-mêmes s’unissent dans les manifestations, donnant l’impression d’un sentiment d’unité dont le pays semblait manquer. Il n’y avait jamais eu autant de manifestants dans les rues depuis l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri en 2005 qui avait débouché sur le retrait de l’armée syrienne du Liban.

Tout indique qu’il s’agit d’un véritable mouvement de « dégagisme » où la vieille garde et la jeune garde se font face dans un pays où la corruption est réputée solidement ancrée parmi les notables et la classe dirigeante. Plus de cent jours après le début des contestations et après des décennies de mauvaise gestion politique, économique et sociale, les Libanais ne décolèrent pas. Scandant à l’unisson thawra – révolution – ils protestent contre la classe dirigeante, qu’ils jugent incompétente et corrompue. Ils pointent du doigt une classe politique qui profite des divisions internes du Liban depuis plus de trente ans pour mieux segmenter le peuple. Ce mouvement de protestation inédit, bien que singulier, s’inscrit probablement dans la même vague de contestations régionales, les « hiraks » qui touchent l’Egypte, l’Algérie, l’Irak et même l’Iran. Alors qu’il se voulait pacifique, une vague de violence inédite a frappé Beyrouth fin janvier 2020. Plus de 500 personnes ont été blessées, notamment par des balles en caoutchouc, creusant davantage le fossé entre le peuple et les forces de police apparaissant comme le bras armé d’un régime décrié. La radicalisation de la répression confère un caractère explosif au mouvement en cours dans ce pays à bout de souffle.

Une situation de marasme économique

Le PIB du Liban était de près de 57 milliards de dollars en 2018. Si sa valeur augmentait – les estimations du FMI tablent sur un PIB de 58 milliards de dollars pour 2019 – la situation économique du pays n’en reste pas moins très préoccupante. En effet, la dette de l’Etat est supérieure à 155% du PIB et la croissance a dévissé : alors qu’elle frôlait les 8% il y a 10 ans, elle n’a pas dépassé les 1% en 2018. A ces problèmes structurels s’ajoutent le rationnement des liquidités (la pénurie de devises a entraîné une limitation des retraits à 200 dollars) de même qu’une inflation galopante couplée à une dévaluation de la monnaie et à un chômage de masse. Tous ces éléments ont conduit à une véritable misère sociale. La situation est telle que le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement sur sa dette dès mars 2020, ce qui a contraint le Liban a demandé le soutien du FMI pour un plan de sauvetage économique.

C’est dans ce contexte que s’était tenue en avril 2018 la Conférence économique pour le développement par les réformes et les entreprises (CEDRE) qui avait réuni 48 pays et organisations internationales à Paris. Cette conférence avait promis une aide économique de 10 milliards d’euros pour le Liban. En contrepartie, Beyrouth s’était engagé à réformer le pays en profondeur et à lutter contre la corruption. Pour autant, les dirigeants n’ont pas su mener les réformes nécessaires, creusant davantage le déficit.

La crise bancaire libanaise retentit au-delà des frontières. Beyrouth et Damas étant très interdépendantes au plan financier, la Syrie en subit directement les conséquences, de même que le conflit syrien a des répercussions néfastes et visibles sur la situation interne du Liban. Damas a vu sa monnaie s’effondrer ces derniers mois, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies ayant imposé des sanctions financières à la Syrie de Bachar al-Assad pour faire pression sur son régime depuis l’éclatement du conflit syrien. En réaction, les capitaux syriens ont migré massivement en direction du Liban.

Mais c’est la présence de 1,5 million de réfugiés syriens (et une centaine de millier de réfugiés palestiniens) qui déstabilise le plus le Liban, portant la population du pays à environ 6,8 millions d’habitants (statistiques de la Banque mondiale pour l’année 2018). Ces réfugiés représentent près de 25% de la population totale, ce qui fait du Liban l’un des pays où le nombre de réfugiés est le plus important par rapport au nombre d’habitants, même si le Liban a bénéficié d’une aide humanitaire internationale liée à la guerre civile syrienne. L’Union européenne a ainsi fourni près de 600 millions d’euros d’aide humanitaire au pays du cèdre pour lui permettre de faire face à la crise syrienne. Pour autant, la présence des réfugiés syriens reste un point de crispation bien réel dans le pays. La stigmatisation des Libanais à leur égard devient de plus en plus forte, la plupart d’entre eux n’entendant pas rentrer en Syrie.

La fermeture de certains journaux – dont The Daily Star, l’un des seuls journaux anglophones du pays – et de certaines radios confirme que les médias subissent eux aussi de plein fouet la crise qui secoue le pays. Ces événements ont un fort retentissement au sein de la population compte tenu de la notoriété de la presse libanaise au Moyen-Orient.

Ce marasme économique est renforcé par la situation régionale qui reste très tendue. Le Liban et Israël sont toujours techniquement en état de guerre, aucun traité de paix n’étant venu mettre un terme au cessez-le-feu de 1949. Israël a envoyé à trois reprises ses troupes au Liban entre 1978 et 2006 et a occupé le sud du pays pendant 18 ans. Le Hezbollah, puissant parti chiite armé – la seule faction à ne pas avoir déposé les armes à l’issue de la guerre civile – demeure l’adversaire prioritaire d’Israël qu’il ne reconnaît officiellement pas. Ce même Hezbollah demeure un outil de dissuasion contre Israël dans la main du régime iranien. Le Liban demeure ainsi plus que jamais l’otage du conflit par procuration qui oppose Téhéran à Jérusalem. Dès lors, la nomination de ministres et de responsables sécuritaires est observée à la loupe par chacun des belligérants…

Un nouveau gouvernement contesté

Le pays du Cèdre se distingue par son originale répartition du pouvoir en fonction de ses communautés. La constitution libanaise fonde la nation et l’organisation de l’Etat sur les différentes communautés et religions qui composent le pays : Sunnites, Chiites, Druzes et Chrétiens. Cette gestion du pouvoir a cloisonné les communautés et a conduit au clientélisme, au népotisme et à la corruption. Cette situation de crise à plusieurs niveaux, qui s’est amplifiée depuis les années 1990, a conduit le Liban à l’implosion et ces manifestations ont permis de pointer du doigt de manière claire les défaillances du système miné par l’oligarchie familiale.

Les contestations ont ainsi mené à la démission du Premier ministre Saad Hariri le 29 octobre 2019. Le régime, qui n’avait plus de gouvernement de plein exercice, est resté sourd pendant près de trois mois aux revendications populaires qui réclament le départ de tous les caciques du système, à commencer par l’indéboulonnable président de la Chambre des députés Nabih Berri, en poste depuis 1992. Issu du parti chiite Amal, Nabih Berri est au pouvoir depuis presque trente ans. A l’instar de la classe politique, il est lui aussi décrié et pointé du doigt par la population. On lui reproche la répression des rassemblements populaires. La Chambre des députés s’est d’ailleurs protégée par un mur surnommé par les manifestants « le mur de Berri-lin ». Celui-ci est censé empêcher les manifestants de troubler la Chambre des députés ; il symbolise le fossé toujours plus grand entre le pouvoir et le peuple.

Nabih Berri a pourtant été à l’œuvre dans la nomination du nouveau gouvernement. Nommé par le président chrétien Michel Aoun, le nouveau Premier ministre sunnite Hassan Diab – ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur de 2011 à 2014 – a dévoilé son gouvernement le 21 janvier 2020. Les 20 ministres nommés ont pour principale mission la sortie de crise et doivent répondre rapidement aux attentes économiques, politiques et sociales de la population. Officiellement composé de technocrates et d’experts, ce gouvernement est boycotté par certains partis politiques et par une partie des classes populaires. En effet, le mouvement de Saad Hariri – Premier ministre démissionnaire – n’est pas représenté, à l’instar des Forces libanaises chrétiennes. Les Druzes, minoritaires dans le pays mais soudés derrière leur chef Walid Joumblatt à la tête du Parti socialiste progressiste, ne participent pas non plus à ce gouvernement.

Si ce nouvel exécutif rajeuni a répondu aux échos de la rue en ne faisant figurer aucun député ni ministre issu du dernier gouvernement, ses ministres fraîchement nommés sont pour la plupart affiliés aux partis politiques prosyriens, au Hezbollah et à Amal, parti proche de la République islamique d’Iran. En somme, la composition de ce gouvernement n’augure rien de nouveau pour ses détracteurs… Derrière la nomination de ces technocrates se cache en réalité une mainmise iranienne qui pourrait inquiéter Israël, certains Etats arabes de la région et les puissances occidentales.

Pour autant, la première déclaration ministérielle de ce nouveau gouvernement se veut ambitieuse et entend agir principalement dans les secteurs bancaires et énergétiques. Approuvée le 11 février 2020 par le Parlement, cette déclaration vise également à conférer au pays une politique étrangère indépendante. Le pays espère en effet un soutien financier de la communauté internationale et tend la main aux pays arabes de la région. Pour autant, la place du Hezbollah dans cette configuration pourrait compliquer les objectifs visés par le pays. Si aucun pays arabe n’espère la chute du Liban, la présence du Hezbollah dans le gouvernement pourrait représenter un frein à leur soutien.

Ce nouveau gouvernement, sous la pression de la rue, doit pouvoir amorcer une sortie de crise dans un « délai de quatre mois ». Les mots critiques de Nabih Berri, pourtant soutien officiel de la nouvelle équipe, illustrent les réserves du système. Il serait toutefois difficile d’envisager qu’un délai si court suffise à régler des décennies de dysfonctionnements et de corruption aggravée. Il apparaît peu probable que la société civile, active depuis plusieurs mois, se désintéresse de la chose politique au profit d’un gouvernement qui ne récolterait pas ses faveurs, même si une certaine lassitude semble affecter aujourd’hui les manifestants et les étudiants qui continuent d’occuper la rue. Plus que tout, il est indispensable que le Liban enclenche un processus d’ajustement budgétaire suivi de réformes structurelles pour juguler la dette publique et relancer la croissance économique.

De réelles perspectives économiques en cas de bonne gouvernance

Malgré tous ces éléments de vulnérabilité, il existe des perspectives économiques favorables pour le pays. D’abord, les promesses de la conférence CEDRE n’ont pas été annulées et laissent entrevoir une aide internationale importante de près de 10 milliards d’euros, indispensable pour relancer l’économie du pays.

Ensuite, la reconquête par Bachar al-Assad de la plus grande partie du territoire syrien amène à penser à une fin prochaine de la guerre en Syrie. La fin des combats entraînerait la reconstruction de ce pays, exsangue depuis 2011. Elle signifierait par la même le retour en Syrie d’une part importante des réfugiés syriens. Les enjeux de la reconstruction syrienne profiteraient sans nul doute au Liban en termes économiques, d’autant que le pays du cèdre dispose d’importantes sociétés dans le domaine du BTP.

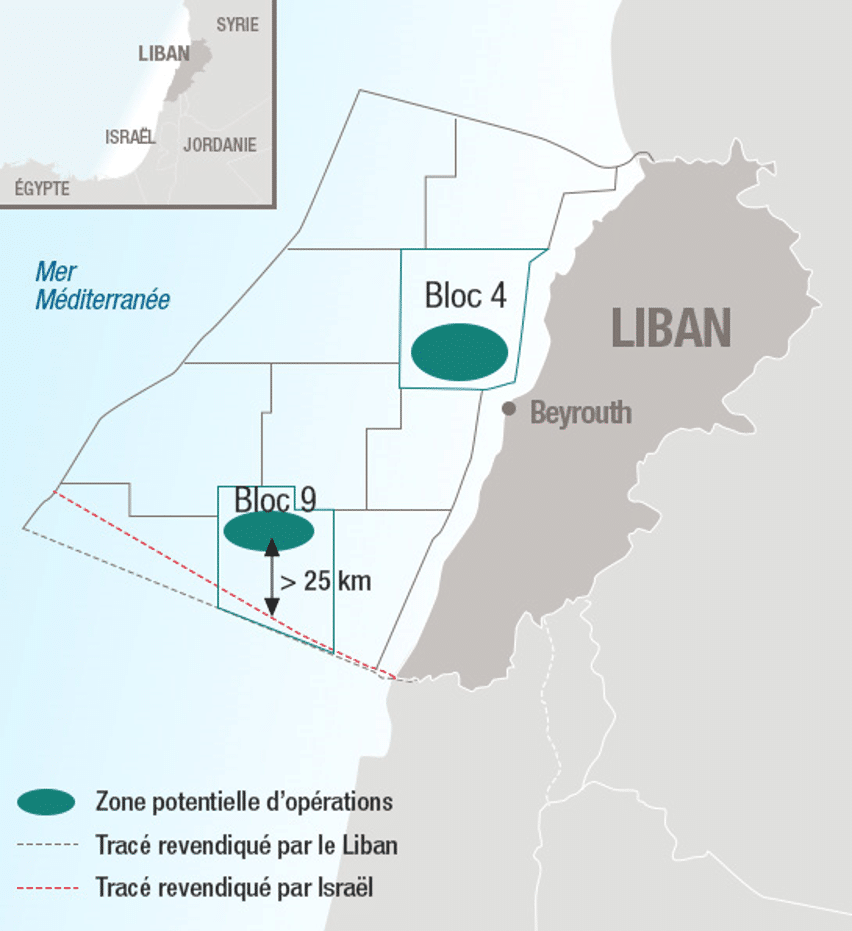

Enfin, la présence potentielle d’importants gisements d’hydrocarbures offshores en Méditerranée orientale laisse entrevoir une manne financière considérable pour le Liban, même si elle attise l’appétit des pays du bassin levantin. En janvier 2018, Beyrouth, qui espère devenir un hub énergétique dans la région, a accordé à un consortium formé par les multinationales Eni, Total et Novatek l’exploration et l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz des blocs 4 et 9 revendiqués par le Liban. Toutefois, une partie du bloc 9 est revendiquée également par l’Etat d’Israël et les sociétés pétrolières refusent d’y prospecter tant que le Liban et Israël ne seront pas tombés d’accord pour délimiter leur frontière maritime. Les Etats-Unis jouent les intermédiaires mais les négociations semblent pour l’instant au point mort.

Depuis la fin de la guerre civile, le peuple libanais a su faire preuve de résilience. L’actuelle contestation lui a permis de renverser un gouvernement de manière pacifique. Si cette tahwra n’a pas totalement permis de renverser l’oligarchie en place, nombreux sont ceux qui espèrent qu’elle permettra de faire émerger un projet incluant toutes les communautés de manière transparente afin de faire face à une paupérisation grandissante. Tout dépendra de la capacité de la population à garder espoir et à continuer de faire preuve de sagesse en refusant la violence, car celle-ci ferait inéluctablement le jeu de tous ceux qui préfèrent neutraliser le Liban, de Téhéran à Jérusalem en passant par Damas. Dans cette optique, les élections générales qui se profilent en Iran (21 février 2020) et en Israël (2 mars 2020) pourraient influencer de manière cruciale l’évolution du rapport de force régional et par là-même le devenir du pays du Cèdre engoncé entre ses puissants voisins.