Pierre Razoux, directeur académique et de la recherche de l’Institut FMES

| RÉSUMÉ :Même si son style sera plus avenant, nul doute que Joe Biden défendra les seuls intérêts américains. Son élection est un coup dur pour Vladimir Poutine, Xi-Jing Ping, Bachar el-Assad et Recep Tayyip Erdogan. Prudent, pragmatique et réaliste, le 46e président des États-Unis d’Amérique, attaché aux causes palestinienne et kurde, n’est pas facile à décrypter en matière de politique étrangère d’autant que son équipe a des avis très contrastés sur les principaux dossiers liés au Moyen-Orient. Il reste sans illusion sur la capacité des États-Unis à résoudre le conflit israélo-palestinien. Ses priorités à l’égard de la région ANMO devraient consister à endiguer la progression de la Chine et de la Russie, à mettre un terme à la politique de sanctions maximales contre l’Iran afin de renouer le dialogue avec Téhéran, à prendre ses distances avec l’Arabie saoudite en condamnant sa politique au Yémen, et à rassurer leurs autres alliés régionaux pour restaurer la crédibilité des États-Unis. En Afrique du Nord, il semble prêt à réengager ses partenaires les plus fragiles pour éviter qu’ils ne s’effondrent, sans toutefois s’impliquer directement en Libye, pas plus que dans la Bande Sahélo-Saharienne. Parmi ceux qui espéraient la victoire de Donald Trump (voir carte et schéma), les dirigeants israélien, égyptien, saoudien et émirien vont devoir donner des gages à la nouvelle administration démocrate. C’est avec le président turc Erdogan que les relations vont être les plus complexes. Ce dernier en semble conscient, puisqu’il affiche une posture de désescalade depuis quelques semaines.S’il est très improbable que Joe Biden trouve un accord avec Téhéran à court terme, la nouvelle équipe conservatrice qui devrait l’emporter en Iran en juin 2021 pourrait être tentée de s’entendre ensuite avec lui sur un accord global, pour relancer l’économie et ne pas tomber sous la coupe de la Chine. En attendant, c’est le Qatar qui profite le plus de l’élection de Joe Biden, d’autant que ce dernier n’est pas opposé à l’Islam politique des Frères musulmans, tant que celui-ci reste compatible avec les valeurs libérales des États-Unis, tant qu’il promeut l’économie de marché, des élections démocratiques et qu’il ne remet pas en cause les contrats d’armement conclus avec l’industrie américaine.Pour anticiper la politique des États-Unis en direction du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’option la plus raisonnable consiste in fine à décrypter l’agenda de politique étrangère de la vice-Présidente Kamala Harris, pièce maîtresse du dispositif institutionnel américain compte tenu du contexte et de l’âge du Président. |

En devenant le 46e président des États-Unis d’Amérique, Joseph Biden hérite d’une situation volatile et fragmentée au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord. Elle l’est d’autant plus que son prédécesseur semble s’en être détournée tout en s’entendant tacitement avec Vladimir Poutine pour diviser le Moyen-Orient en deux zones d’influence, l’une (au nord) dominée par la Russie et l’Iran, et l’autre (au sud) par les États-Unis et Israël. Cette division implicite des tâches, correspondant à sa volonté de diminuer l’empreinte militaire américaine et simplifier l’équation géopolitique régionale (« vous êtes pour moi ou contre moi ! »), l’a amené à stigmatiser à l’extrême l’Iran, détruisant par là-même le seul acquis diplomatique de la période Obama – l’accord nucléaire connu sous l’acronyme de JCPOA[1] – quitte à pousser les dirigeants iraniens dans les bras des Russes et des Chinois. Comme nombre de présidents républicains avant lui, Donald Trump a fait prévaloir la logique d’endiguement à l’encontre de l’Iran et de ses alliés de circonstances (Syrie hier, Irak, Qatar et Liban aujourd’hui) en s’appuyant sur Israël et les monarchies de la péninsule Arabique.

Joe Biden et son équipe rapprochée auront donc du pain sur la planche pour apaiser les tensions, rassurer les uns, restreindre les ambitions des autres, renouer un dialogue difficile avec Téhéran et limiter par là même les risques d’escalade militaire qu’au fond aucun des grands acteurs ne souhaite, puisqu’elle ne pourrait qu’aboutir à une plus grande fragmentation qui ferait le jeu des djihadistes et des extrémistes religieux. Le risque principal relève en fait de l’erreur de calcul. Le défi est d’autant plus grand que les acteurs du Moyen-Orient ont exporté leurs rivalités en Méditerranée et en Afrique du Nord, qu’il s’agisse de celles opposant l’Iran à Israël d’une part, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à l’Iran, au Qatar et à la Turquie d’autre part, ou bien encore de la rivalité exacerbée entre pro et anti-Frères musulmans. De fait, toute analyse géopolitique et stratégique implique désormais de considérer simultanément les deux espaces nord-africain et moyen-oriental, là où ils pouvaient être décryptés séparément auparavant.

L’administration Biden arrive en outre aux affaires dans une période charnière marquée par la désoccidentalisation du monde, l’affaiblissement du libéralisme et du multilatéralisme, et la montée des populismes comme des nationalismes. Ces lames de fond touchent le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, tout comme les conséquences socio-économiques désastreuses de la crise de la covid-19 qui isolent un peu plus les pays de ces deux régions, les rendant plus vulnérables aux appétits de Pékin, Moscou et Ankara, mais aussi des djihadistes, des groupes mafieux et des démagogues de tous acabits. Nul doute cependant que l’arrivée de Joe Biden constitue un coup dur pour Vladimir Poutine, Xi-Jing Ping, Recep Tayyip Erdogan et Bachar el-Assad.

Un Président très expérimenté, dont le logiciel paraît quelque peu daté

Âgé de 78 ans, Joe Biden a siégé au Sénat pendant 36 ans, a dirigé le très influent comité des affaires étrangères de la chambre haute du Congrès et a été pendant huit ans vice-Président de Barack Obama. Dans toutes ses fonctions, il n’a cessé de voyager au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nouant des liens personnels avec de nombreux dirigeants dont plusieurs ont disparu aujourd’hui. Il maîtrise à l’évidence les dossiers, même si ses principales intuitions ont été forgées dans les années 1980-2000 et ne sont peut-être plus totalement en phase avec l’évolution rapide de ces deux régions. Bien que pragmatique et réaliste, il reste très attaché à la cause palestinienne, tout comme à la cause kurde, et mise clairement sur les régimes en place, quels qu’ils soient. Robert Malley, coordinateur de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sous l’administration Obama, proche du nouveau secrétaire d’État Anthony Blinken, résume ainsi les dossiers prioritaires pour la nouvelle équipe Biden :

- « Gérer la crise du coronavirus ;

- Endiguer la Chine sans compromettre le dialogue et la coopération économique avec Pékin ;

- Mettre un terme à la politique de « sanctions maximales » contre l’Iran pour revenir dans l’accord nucléaire (JCPOA) en s’assurant que Téhéran se remettra en conformité avec le traité, respectera l’intégralité de ses engagements et adoptera une attitude plus rassurante vis-à-vis de ses voisins ;

- Prendre ses distances avec l’Arabie saoudite en arrêtant la politique du chèque en blanc quant à son intervention calamiteuse au Yémen ;

- Revenir dans l’accord de Paris sur le changement climatique ;

- Rassurer les alliés traditionnels des États-Unis car la crédibilité des États-Unis et la loyauté sont des valeurs auxquelles il croit profondément » [2].

Robert Malley poursuit en soulignant que « Joe Biden n’est pas facile à caser en matière de politique étrangère : il était favorable à la guerre des Balkans tout comme à l’intervention en Irak en 2003, mais il était opposé à l’intervention en Libye, de même qu’à tout projet d’intervention contre l’Iran ; […] Il n’a pas la main sur la gâchette ; […] Joe Biden est quelqu’un de très réaliste et de pragmatique. Il ne partage pas l’optimisme et la vision ambitieuse de Barack Obama à ses débuts. Il commencera là où Obama avait terminé. Dans ce sens-là, sa politique ressemblera plus à celle de la fin du second mandat Obama ; […] Au fond, Joe Biden ne fonde pas de grands espoirs sur le dossier du Proche-Orient. Il ne voit pas la résolution du conflit israélo-palestinien comme étant probable, et ne voudra pas y consacrer les efforts prioritaires des États-Unis »[3]. Il rappelle en outre que les membres de l’ancienne administration Obama – qui devraient retrouver un poste dans l’administration Biden – avaient et ont toujours des avis très contrastés sur les dossiers liés au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord[4].

Dans ses mémoires, Barack Obama insiste sur la prudence de Joe Biden en se remémorant la réunion de crise au cours de laquelle il a ordonné le raid sur Abbottabad visant à éliminer Oussama Ben Laden : « Joe (Biden) lui aussi s’est prononcé contre l’option du raid, au motif que le risque d’échec était trop élevé. […] Je savais que, tout comme Gates, il travaillait déjà à Washington pendant l’échec de Desert One (fiasco du raid américain visant à libérer les otages retenus en Iran en avril 1980). Il en gardait certainement de vifs souvenirs : douleur des familles, coup porté au prestige des États-Unis et défaite de Jimmy Carter »[5].

Comme une partie de l’establishment démocrate façonné par l’idéal libéral, Joe Biden n’est pas opposé à l’Islam politique des Frères musulmans, tant que celui-ci reste compatible avec sa vision et ses valeurs, notamment les droits de l’Homme, tant qu’il promeut l’économie de marché, des élections démocratiques et qu’il ne remet pas en cause les contrats d’armement conclus avec l’industrie américaine. Si en prime il vise à renvoyer les militaires dans leurs casernes, c’est encore mieux pour toute la génération de responsables démocrates marquée par le film Midnight Express[6].

Une feuille de route assez prévisible

Même si le style sera plus avenant, nul doute que Joe Biden défendra les seuls intérêts américains. Au Moyen-Orient, si l’on applique la grille de lecture fournie par Robert Malley, confirmée par les déclarations d’Anthony Blinken, il est probable que son administration visera à freiner et si possible contrer l’expansion russe et chinoise, à protéger les routes maritimes et les détroits si ceux-ci venaient à être menacés, tout en contrôlant les points de passage obligés des flux d’hydrocarbures alimentant la Chine pour la convaincre du fait qu’une guerre économique sévère avec les États-Unis – a fortiori un affrontement militaire direct – serait perdu d’avance. La lutte contre le djihadisme se poursuivra en se concentrant sur Daech et Al Qaïda, et non plus sur les mouvements proches de l’Iran qualifiés de « terroristes » par Mike Pompeo.

Contrairement à Donald Trump, Joe Biden cherchera à réengager la plupart des acteurs abandonnés par son prédécesseur pour redonner aux États-Unis leur rôle d’acteur légitime et incontournable, tant sur le plan diplomatique qu’économique. Tout indique qu’il soutiendra fermement les monarchies modérées de la Péninsule arabique, qu’il contribuera à stabiliser le Liban pour éviter que celui-ci ne bascule totalement dans l’escarcelle iranienne et qu’il cherchera à se maintenir en Irak. Très attaché à la forme, il adaptera le style de sa politique étrangère en rassurant ses alliés traditionnels et en revenant à davantage de multilatéralisme en accordant davantage d’importance aux droits de l’Homme. Le régime syrien n’a donc rien à espérer sous son mandat.

Sur le dossier palestinien, Robert Malley estime que « la nouvelle administration américaine abandonnera le plan de paix de Trump, adoptera une attitude plus dure envers les colonies israéliennes en Cisjordanie, reprendra les relations avec l’Autorité palestinienne et relancera l’aide économique aux Palestiniens »[7]. Néanmoins, elle ne reviendra très probablement pas sur le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, sur la reconnaissance de l’annexion du Golan (qui concerne la Syrie et non pas les Palestiniens), sur la fourniture d’armements à Israël et sur la présence de bases radars et de missiles antimissiles américains sur le territoire israélien. Joe Biden sait qu’il devra donner des gages au pouvoir israélien pour lui faire avaler la pilule du réengagement avec l’Iran. Sa priorité reste en effet le dossier iranien qu’il lie à la sécurité du Golfe et du Levant. Il fera tout pour favoriser la reprise de négociations bilatérales avec l’Iran, tout en incitant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à renouer le dialogue avec Téhéran, de manière à atténuer les tensions régionales et faciliter le retour des États-Unis dans un accord nucléaire amélioré (JCPOA).

Sur le dossier kurde, il serait logique que Joe Biden, qui n’a jamais accepté le lâchage du PYD syrien par Donald Trump, fasse le minimum nécessaire pour donner de l’air aux Kurdes syriens et leur permettre de résister à la fois contre l’armée turque et le régime syrien. Cela ne solutionnera en rien leur avenir, mais cela leur permettra de gagner un peu de temps.

En Afrique du Nord, l’administration Biden semble vouloir réengager les pays les plus fragiles pour éviter qu’ils ne s’effondrent face aux coups des djihadistes, face à l’incurie de certains dirigeants, ou qu’ils ne tombent sous la coupe de Moscou et de Pékin. Il paraît probable qu’elle exerce des pressions sur eux pour contrôler plus efficacement la variation des prix pétroliers et prendre si possible des parts dans leur industrie énergétique. Elle semble peu désireuse de s’impliquer en Libye, tout comme dans la bande sahélo-saharienne, même si elle poursuivra très certainement son soutien logistique aux forces internationales déployées sur zone[8].

Ceux qui se réjouissent de l’arrivée au pouvoir de Joe Biden

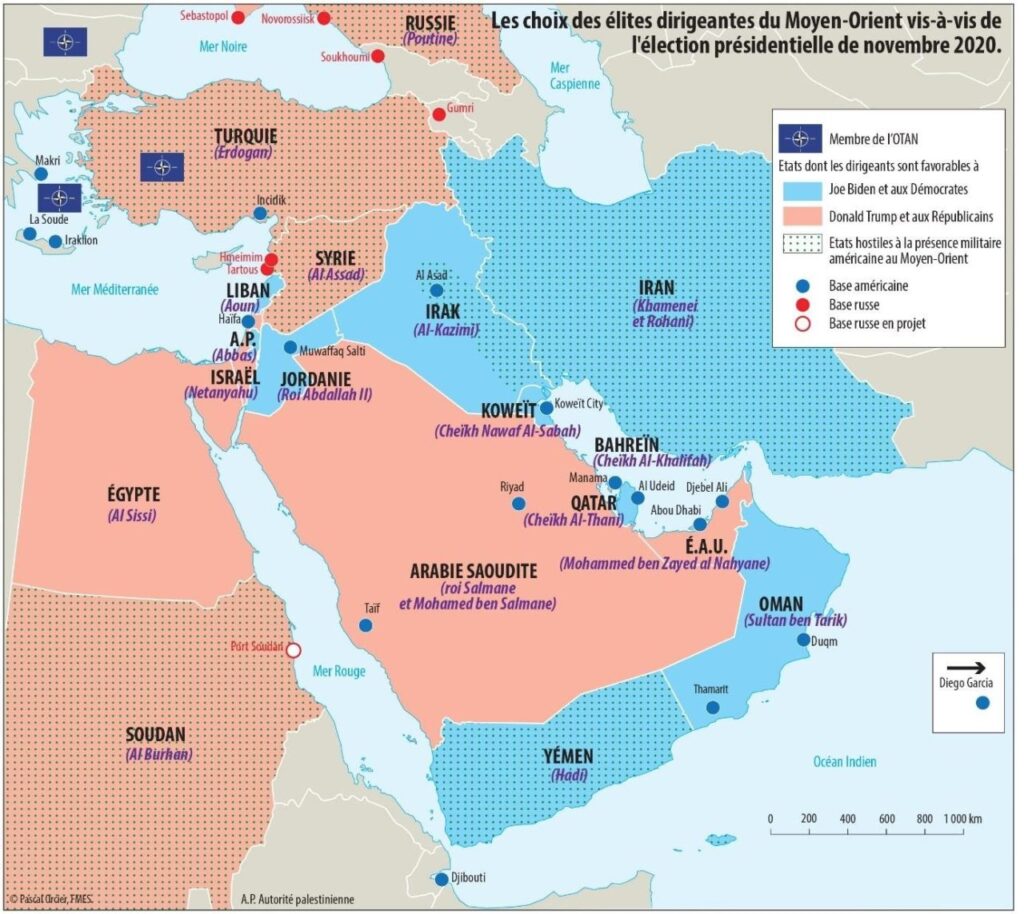

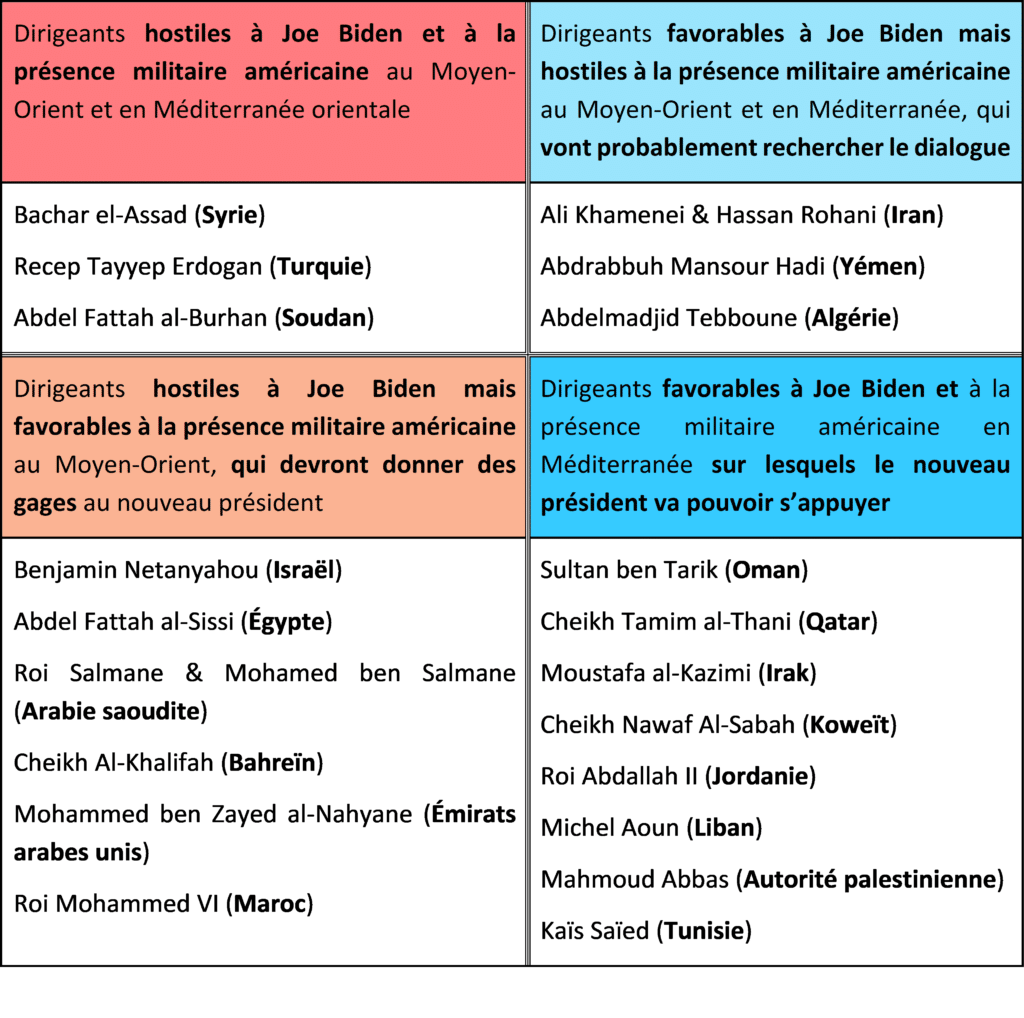

Joe Biden sait qu’une partie des dirigeants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord souhaitait ardemment la victoire de Donald Trump et a tout fait pour favoriser sa campagne, comme en témoignent la carte et le tableau ci-dessous. Il sait en revanche que d’autres dirigeants, sur lesquels il va pouvoir s’appuyer, espéraient sa propre victoire, pour des raisons multiples : certains pour renouer un dialogue bilatéral permettant de s’entendre sur de nouveaux équilibres stratégiques (Iran) ; d’autres pour obtenir des réassurances américaines (Tunisie, Liban, Jordanie, Koweït, Oman) ; d’autres encore pour revenir à la situation ante (Qatar, Irak, Autorité palestinienne). La Libye et le Yémen, durablement fragmentés, sont des cas particuliers puisque leurs dirigeants ou ceux qui aspirent à le devenir ne sont pas tous sur la même ligne. Les dirigeants yéménites sont néanmoins d’accord sur le fait que Joe Biden reste le mieux placé pour exercer les pressions nécessaires sur les dirigeants saoudiens afin qu’ils renoncent à leur intervention militaire au Yémen, celle-ci apparaissant chaque jour un peu plus impopulaire au Congrès.

La carte et le tableau qui suivent témoignent de perceptions très diverses entre pro-Biden et pro-Trump, mais aussi entre ceux qui sont favorables ou hostiles à la présence militaire américaine dans la région, qu’il n’est pas possible de simplifier par des critères tels que la gouvernance (dictatures vs régimes plus ouverts, monarchies vs républiques) ou le statut d’allié privilégié (la Turquie, membre de l’OTAN, hostile à la fois à Joe Biden et à la présence militaire américaine dans sa sphère d’intérêts). Il n’y a pas de lignes de fracture claires. Les organisations régionales, qu’il s’agisse de la Ligue arabe, du Conseil de coopération du Golfe ou de l’Union du Maghreb arabe sont elles aussi profondément divisées sur ces perceptions et ne seront d’aucun secours aux dirigeants arabes pour leur permettre de faire émerger une ligne cohérente à l’égard de la nouvelle administration américaine. Les récentes normalisations de plusieurs États (Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan) avec Israël ne font que renforcer l’impression d’un monde arabe plus fragmenté que jamais. Même si les dirigeants arabes qui ont reconnu Israël fin 2020 soutenaient tous Donald Trump, l’équipe de Joe Biden se réjouit de ces normalisations qui, de son point de vue, vont dans le sens d’un apaisement des tensions régionales[9].

Sociogramme des dirigeants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord vis-à-vis de Joe Biden

Les plus enthousiastes semblent être les Iraniens qui interprètent l’arrivée de l’administration Biden comme la fin du risque de confrontation militaire directe, mais surtout comme l’opportunité de conclure un accord global leur permettant de sécuriser leurs gains au Moyen-Orient, quitte à renoncer durablement à leurs ambitions nucléaires militaires et à normaliser leurs relations avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, une fois que les États-Unis seront revenus dans le JCPOA et auront fait tomber les sanctions qui handicapent très lourdement l’économie iranienne. C’est toutefois loin d’être gagné car le Congrès, quelle que soit sa couleur, est structurellement hostile au régime iranien tout comme une majorité de la population américaine toujours hantée par les crises successives des otages, expliquant que Barack Obama ait préféré ne pas soumettre le JCPOA au Capitole. Même à majorité démocrate, il est peu probable que le Congrès fasse le forcing sur le dossier iranien, à l’heure où il est concentré sur les affres de la politique intérieure américaine. Différents lobbys (néoconservateurs, israéliens, émiriens, saoudiens, grecs[10]) se mobilisent pour contrer préventivement toute ouverture de Washington en direction de Téhéran. En Israël, Benjamin Netanyahou a déclaré qu’il resterait l’autorité ultime pour s’occuper du dossier iranien, indiquant par là-même qu’il ne se sentirait pas lié par le retour des États-Unis dans le JCPOA et qu’il conservait sa liberté d’action, y compris militaire, à l’encontre de l’Iran.

En négociatrices habiles, les autorités iraniennes soufflent pour leur part le chaud et le froid, laissant leur Parlement adopter une loi intitulée « Plan d’action stratégique pour la levée des sanctions et la protection des droits de la nation iranienne » qui durcit considérablement les conditions de reprise des négociations avec les États-Unis et met la pression sur la Maison Blanche en fixant au 21 février 2021 la limitation d’accès des inspecteurs de l’AIEA à certaines installations nucléaires iraniennes, tout en augmentant sensiblement la quantité d’uranium susceptible d’être enrichi à 20 %. Mohammed Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré quelques jours avant la prestation de serment de Joe Biden : « Le retour des États-Unis au JCPOA n’est pas suffisant en ce moment. L’objectif du JCPOA était la levée des sanctions […] Aujourd’hui, si les États-Unis disent oralement qu’ils reviennent au sein du JCPOA, cela ne nous apportera rien. Il faut que les sanctions soient d’abord levées […] Il faut que nos relations bancaires reviennent à la normale et que les accords que nous avons signés avec différentes entreprises soient mis en œuvre […] Il faudra aussi discuter plus tard du dédommagement »[11] ; il a surrenchéri sur la possibilité de la présentation de nouvelles conditions par les parties du JCPOA pour la levée des sanctions : « Personne n’a le droit de faire une telle chose. Le JCPOA est un accord sur le nucléaire et n’a aucun lien avec la question balistique »[12]. Mohammed Qalibaf, président du Parlement et candidat putatif à l’élection présidentielle de juin 2021, a rappelé pour sa part que « tous les articles de la loi sur le Plan d’action stratégique pour la levée des sanctions et la protection des droits de la nation iranienne étaient réversibles en cas d’entente sur la levée complète des sanctions »[13], sous-entendant que tout était réversible si l’on parvenait à s’entendre.

En accroissant la pression sur Joe Biden mais aussi sur le président Rohani de telle manière qu’un accord semble très improbable à court terme, le guide suprême Ali Khamenei signifie aux uns et aux autres qu’un éventuel accord ne pourra être conclu qu’après l’élection présidentielle iranienne du 18 juin 2021. L’enjeu de celle-ci n’est pas de savoir si c’est un réformateur ou un conservateur qui va l’emporter, car tout indique que ce sera un conservateur bon teint, mais si ce sera un ancien militaire issu du corps des gardiens de la révolution, une personnalité issue du clergé ou bien un politicien « civil » réputé pour sa bonne gestion des affaires économiques. Pour l’instant, toutes les options semblent sur la table et le vainqueur, quel qu’il soit, aura sans doute les mains plus libres pour négocier avec Washington, puisque le bloc conservateur lui fera confiance et ne lui reprochera pas de brader les intérêts de l’Iran. Comme souvent dans l’histoire, ce sont les dirigeants qui paraissent intransigeants qui finissent par conclure un accord de paix, car au fond, une entente entre Washington et Téhéran viserait tout autant à trouver une sortie négociée à la question de l’accord nucléaire qu’à enterrer la hache de guerre. Rien ne devrait donc déboucher d’ici fin 2021 au mieux. À défaut, la nouvelle équipe iranienne choisirait probablement d’acquérir la capacité nucléaire militaire et de se rapprocher encore davantage de Moscou et Pékin, renforçant la posture de la Russie et de la Chine au Moyen-Orient comme le souligne Albert Wolf de l’université John Hopkins[14].

Dans le golfe Persique, c’est sans doute le Qatar qui profite le plus de l’élection de Joe Biden puisque ce dernier souhaite l’apaisement des tensions entre les monarchies arabes et l’Iran, mais aussi entre les familles régnantes elles-mêmes. Les dirigeants saoudiens ne s’y sont pas trompés en acceptant une réconciliation de façade avec le Qatar lors de la réunion plénière du Conseil de Coopération du Golfe d’Al-Ula, le 5 janvier 2021, au grand dam de l’Émirien Mohammed ben Zayed al-Nahyane qui n’a pas fait le déplacement[15]. L’émir du Qatar Tamim al-Thani, qui sait pouvoir compter désormais sur la bienveillance des États-Unis en plus de celle de l’Iran et de la Turquie, va pouvoir organiser sereinement sa coupe du monde de football en 2022, là où les dirigeants émiriens risquent de se faire du souci pour le bon déroulé de leur exposition universelle de 2021 en cas d’aggravation des tensions avec l’Iran. À moyen terme, le Qatar devra probablement choisir entre l’Arabie saoudite et la Turquie, car il lui sera difficile de ménager durablement l’un et l’autre. Pour lui, l’essentiel reste finalement de conserver le soutien des États-Unis et de l’Iran dont il a besoin pour garantir sa sécurité et le développement économique et diplomatique de son émirat. Il espère sans doute jouer un rôle majeur dans les négociations entre Américains et Iraniens, sachant qu’il reste crédible des deux côtés[16].

Les dirigeants fraichement désignés du Koweït et du sultanat d’Oman se réjouissent de la victoire de Joe Biden puisqu’il appelle comme eux à de bonnes relations entre les deux rives du Golfe. Âgés et manquant pour l’instant de légitimité, ils font face à des difficultés intérieures et ne semblent pas en mesure de peser sur la scène internationale.

En Irak, si le Premier ministre Moustafa al-Kazimi souhaite le maintien de la présence militaire et diplomatique américaine, ne serait-ce que pour équilibrer la présence iranienne sur place, ses opposants, tout comme les milices chiites instrumentalisées par Téhéran, agissent en sous-main pour saper la crédibilité des États-Unis et les contraindre à quitter le pays. L’arrivée de Joe Biden peut offrir un répit au Premier ministre irakien soutenu par une partie de la classe politique sunnite, mais il est très improbable que l’administration démocrate parvienne à renverser l’image catastrophique dont souffrent les États-Unis dans le pays. À long terme, le sort de la présence américaine en Irak paraît donc scellé.

Au Levant, le roi Abdallah II de Jordanie, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président libanais Michel Aoun se réjouissent d’autant plus ouvertement de l’élection de Joe Biden qu’ils craignaient de faire les frais du fameux « Plan de paix du siècle » de Jared Kushner. Très affaibli sur la scène intérieure, Mahmoud Abbas espère un retour au statu quo ante (solution à deux États et médiation « juste » des États-Unis) qui lui permette de durer encore un peu en s’appuyant sur ses affidés, par défaut d’option de recours crédible[17], alors même que l’Iran semble renforcer son emprise dans la bande de Gaza pour accroître sa capacité de dissuasion envers Israël[18].

En Afrique du Nord, l’arrivée d’une équipe démocrate promouvant ouvertement les valeurs libérales de l’Amérique, tout particulièrement le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’aide au développement, le multilatéralisme et la défense de l’environnement, de surcroît sans préjugés négatifs à l’encontre de l’Islam politique, ne peut que réjouir des dirigeants cacochymes tétanisés par le cynisme, l’imprévisibilité et la brutalité de Donald Trump. Les difficultés intérieures limitent toutefois leurs marges de manœuvre sur la scène régionale. Les dirigeants algériens et marocains sont néanmoins réservés quant à la bienveillance de l’équipe Biden à l’égard des Frères musulmans.

Ceux qui vont devoir donner des gages au nouveau président américain

Le premier à avoir réagi est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui sait qu’il va faire face à quatre années difficiles s’il parvient à se maintenir au pouvoir, car il a soutenu sans nuance la candidature de Donald Trump. Comme de nombreux Israéliens, il estime que la victoire de Joe Biden représente un retour en arrière[19]. Il ne l’en a pas moins appelé quelques heures après la proclamation de sa victoire pour le féliciter, souligner l’ancienneté de leur relation et reconnaître en lui un ami d’Israël. Depuis, il fait profil bas et se concentre sur sa survie politique et sur les négociations de normalisation avec d’autres pays arabes. Il semble avoir délégué la communication avec les États-Unis à sa garde rapprochée. Tzachi Hanegbi, ministre des implantations (colonies) parlant au nom du gouvernement israélien, a ainsi déclaré le 13 janvier 2021 : « Le plus important est de convaincre la nouvelle administration américaine de ne pas répéter les erreurs de l’administration Obama, à savoir apaiser les Iraniens »[20]. Parallèlement et pour se ménager les bonnes grâces de la nouvelle administration démocrate, Eli Cohen, ministre du renseignement, a fait fuiter une note envisageant une possible normalisation avec le Qatar stipulant que « l’importance du Qatar pour l’État hébreu réside dans sa capacité à bâtir un réseau de contacts avec les Frères musulmans […] Les relations avec le Qatar peuvent être un facteur de stabilisation dans la bande de Gaza et contribuer à atténuer les tensions existantes avec la Turquie »[21].

Les dirigeants saoudiens et émiriens savent eux aussi qu’ils vont devoir donner des gages s’ils ne veulent pas être complètement marginalisés. Les premiers signaux n’ont pas tardé, comme en témoignent les discussions au Congrès pour remettre en cause la livraison de chasseurs bombardiers furtifs F-35 aux Émirats arabes unis. L’accord de normalisation avec le Qatar est un premier pas ; il en faudra sans doute d’autres, probablement sur les dossiers yéménite, iranien, pakistanais et chinois, pour atténuer les foudres de la Maison Blanche.

Nul doute que le président Sissi, très pragmatique, saura lui aussi donner des gages au nouveau maître de la Maison-Blanche pour lui rappeler l’importance stratégique de l’Égypte, gardienne du canal de Suez et pays toujours très influent au sein du monde arabe, dans l’équation géopolitique américaine. En Afrique du Nord, le roi du Maroc regrette déjà le départ de Donald Trump dont l’administration aura soutenu fermement Rabat sur le dossier du Sahara occidental, tout en contribuant au maintien des capacités opérationnelles de son armée. Mais il reste l’un des gardiens du détroit de Gibraltar, le principal fournisseur des États-Unis en phosphate et un acteur symbolique pour la stratégie américaine de normalisation entre Israël et les pays arabes. S’il reste prudent, il devrait ne pas subir les critiques du parti démocrate, mais il sait qu’il lui faudra probablement donner des gages aux partis islamistes proches de la mouvance des Frères musulmans. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Européens.

C’est en définitive avec le président Erdogan que la relation sera probablement la plus compliquée. Les sujets de dispute n’ont pas manqué récemment : conflit en Syrie et agression turque contre le PYD kurde, protection américaine à l’opposant Fethullah Gülen, emprisonnement en retour du pasteur Andrew Brunson en Turquie, affaire Jamal Khashoggi mettant les États-Unis en porte-à-faux avec l’Arabie saoudite, achat turc de systèmes antimissile S-400 russes entraînant le gel du contrat F-35, crise en Libye, tensions en mer Egée et en Méditerranée orientale. Mike Pompeo a ouvertement mis en cause l’attitude perturbatrice du président Erdogan lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Recep Tayyip Erdogan sait qu’il a besoin du soutien des États-Unis pour contrecarrer l’influence économique, énergétique et stratégique croissante de la Russie en Turquie. Le président turc sait aussi que Joe Biden doit beaucoup au lobby grec qui l’a soutenu sans faillir tout au long de sa longue carrière politique. Mais il est conscient du fait que le nouveau président américain reste favorable au concept d’un « Islam modéré démocratique », tel que celui dont l’AKP turc sait habilement faire la promotion auprès des élites démocrates américaines. Comme le rappelle Robert Malley, « Joe Biden entretient de bonnes relations avec Erdogan ; cela date de sa vice-présidence lorsqu’il avait été mandaté par Obama pour servir d’interlocuteur avec le président turc. Ainsi, il va essayer de se montrer plus solidaire avec les Kurdes syriens que ne l’a été Trump, ce qui va compliquer sa relation avec la Turquie, tout en cherchant une entente avec Erdogan (…) La politique régionale agressive de la Turquie aujourd’hui suscite des débats au sein même de l’équipe Biden ; il y a d’un côté les durs, très critiques vis-à-vis de la Turquie, et d’un autre côté, ceux qui pensent que les États-Unis ne peuvent se permettre de crise majeure avec cet allié important de l’OTAN. Ces deux instincts se retrouvent chez Joe Biden »[22]. Car pour les stratèges américains, la Turquie demeure d’abord et avant tout le bouclier Sud de l’OTAN face à la Russie et l’Iran, et demain probablement face à la Chine. Ils savent aussi qu’ils ont besoin des installations radar de leur base de Kürecik dans le cadre de leur défense antimissile, mais aussi de la base aérienne d’Incirlik sur laquelle un lot de bombes atomiques B-61 est censé être stocké dans le cadre des plans de dissuasion nucléaire de l’OTAN. Le positionnement stratégique de la Turquie et sa capacité à affaiblir la cohésion européenne suffisent à justifier leur soutien à Ankara, même si Erdogan questionne régulièrement la pérennité de la présence américaine sur la base d’Incirlik. Ce soutien pourrait toutefois évoluer si l’aile gauche du parti démocrate arrivait au pouvoir.

De la nécessité de décrypter Kamala Harris

Compte tenu du rapport de forces équilibré au Sénat (50-50) qui confère au vice-Président le rôle d’arbitre, mais aussi de l’âge et de l’état de santé incertain de Joe Biden qui la met en avant et répète qu’il ne fera qu’un seul mandat, Kamala Harris s’impose comme une pièce maîtresse du jeu institutionnel américain. C’est également vrai sur les dossiers de politique étrangère puisqu’elle seconde le Président et peut appuyer ou faire obstacle au Sénat à d’éventuels accords négociés par l’administration. Ce le sera a fortiori si les évènements venaient à la propulser à la présidence des États-Unis d’Amérique. Il est donc crucial de connaître son positionnement sur les grands dossiers du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. A ce jour et si l’on se réfère à ses déclarations durant la campagne présidentielle, cette brillante juriste de 56 ans affiche un soutien sans faille à Israël[23], tout en déclarant « croire en la valeur de chaque Palestinien et de chaque Israélien »[24]. Jusqu’à présent, Kamala Harris ne s’est que très peu exprimée sur les sujets géopolitiques tout en insistant sur son tempérament progressiste, son attachement aux droits de l’Homme et des minorités, mais aussi sa proximité avec Barack Obama. Son passage remarqué à la commission du renseignement du Sénat laisse toutefois penser qu’elle s’est intéressée de près aux dossiers internationaux les plus sensibles.

Pour anticiper à moyen terme la politique des États-Unis en direction du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’option la plus raisonnable consiste donc à décrypter l’agenda réel de politique étrangère de la vice-Présidente Kamala Harris. Les chercheurs et les analystes peuvent d’emblée s’y mettre, en espérant que celle-ci sera bien protégée par le Secret Service.

[1] Joint Comprehensive Plan of Action, accord sur le programme nucléaire iranien signé à Vienne le 14 juillet 2015 entre Téhéran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, plus l’Allemagne, appuyés par l’Union européenne, réintégrant l’Iran dans le concert des Nations.

[2] Robert Malley, interviewé par Armin Arefi pour Le Point, 13 novembre 2020.

[3] Ibidem.

[4] La consultation du rapport « Ten conflicts to watch in 2021 » du think tank International Crisis Group (ICG) dirigé par Robert Malley pendant le mandat Trump, donne également un éclairage intéressant sur les priorités du mandat de Joe Biden, puisqu’il cite l’Afghanistan, l’Éthiopie-Érythrée, la Bande Sahélo-Saharienne, le Venezuela, la Libye, la Somalie, le Yémen, la relation USA-Iran, la relation Russie-Turquie et les tensions liées aux dérèglements climatiques.

[5] Barack Obama, Une terre promise, Fayard, 2020, pp. 813-814.

[6] Comme l’ont rappelé à l’auteur de cet article de nombreux experts américains.

[7] Interview de Robert Malley par Armin Arefi, Le Point, op. cit.

[8] L’intervention en Libye et ses conséquences désastreuses restent un cauchemar pour de très nombreux responsables démocrates.

[9] Même si ces normalisations peuvent déboucher au bout du compte sur un regain de tensions entre Israël et l’Iran par conflits interposés, que ce soit dans le Golfe persique, en mer Rouge ou au Sahara occidental puisque le roi Mohammed VI a conditionné sa normalisation avec Israël à la reconnaissance par les États-Unis de la « marocanité » de ce territoire dont le Front Polisario, soutenu par l’Algérie et l’Iran, réclame l’indépendance.

[10] Traditionnellement proche de l’Iran, la Grèce, paniquée par l’agressivité et les ambitions de la Turquie, s’est récemment rapprochée d’Israël et des Émirats arabes unis, tant sur les plans économiques et énergétiques, que militaires et stratégiques.

[11] Site officiel iranien Khamenei.ir, 10 janvier 2021.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Albert Wolf, « Why hasn’t anyone attacked Iran’s nuclear sites? », Perspectives Paper n° 1878, BESA Center, 11 janvier 2021.

[15] Armin Arefi, « Pourquoi l’Arabie saoudite et le Qatar enterrent la hache de guerre », Le Point, 5 janvier 2021.

[16] Comme en témoignent les propos élogieux de Mohammed Javad Zarif qui a tweeté en anglais le 5 janvier 2021 le message suivant : « Congratulations to Qatar for the success of its brave resistance to pressure & extortion ».

[17] Thierry Oberlé, « Mohammed Dahlan, un Palestinien dans l’ombre de l’accord Israël-Émirats », Le Figaro, 18 août 2020 ; les dirigeants émiriens comptaient sur un second mandat de Donald Trump pour placer leur homme – Mohammed Dahlan – à la tête de l’autorité palestinienne ; cette option semble aujourd’hui écartée.

[18] Comme en témoigne l’organisation sur place, le 29 décembre 2020, d’un exercice majeur qui aurait vu des membres des forces spéciales iraniennes conseiller les combattants du Hamas ; I24 News, 31 décembre 2020.

[19] Alex Joffé, « Le marais retourne à Washington », Perspectives Paper n° 1868, BESA Center, 5 janvier 2021.

[20] I24 News, 13 janvier 2021.

[21] I24 News, 13 janvier 2021.

[22] Interview avec Armin Arefi, Le Point, op. cit.

[23] Ali Harb, « Kamala Harris pledges unconditional support for Israel », Middle East Eye, 27 août 2020.

[24] The Arab American News & I24 News, 6 novembre 2020.